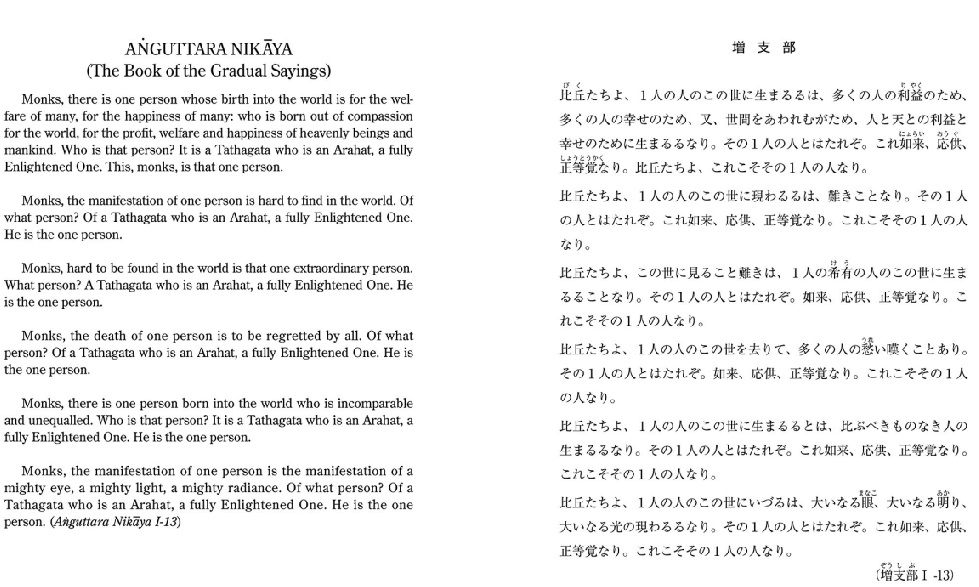

上記の箇所をPali-English-Sinhalaで。→

増支部1 13とありますが、増支部(Aiguttara Nikaya)のVolume 1はEkakanipata

13はEkapuggalavaggoですね。

上記の箇所をPali-English-Sinhalaで。→

増支部1 13とありますが、増支部(Aiguttara Nikaya)のVolume 1はEkakanipata

13はEkapuggalavaggoですね。

仏教の歴史-Wiki→ // 仏教の歴史 in 【仏教ウェブ講座】(秀逸)→ History Channel→

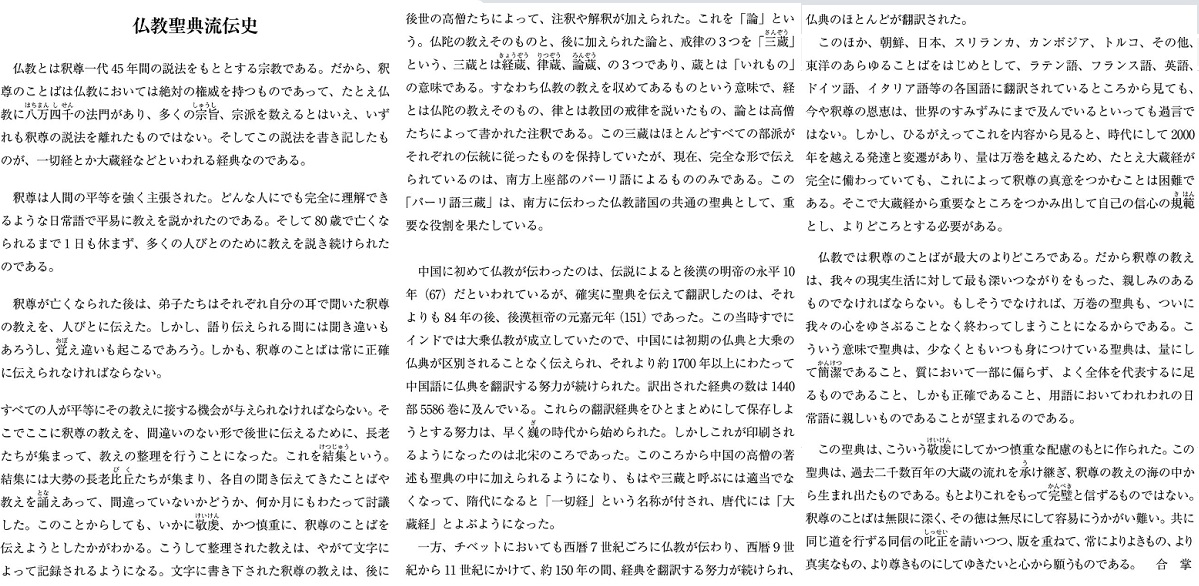

(以下、今となっては不要ですね。 (【コメント】 )は原文にありません。はい。) 仏教通史 1. インド それは人類の精神史の上における最大のエポック・メイキングな世紀の1つであった。 (【コメント】epoch-making、枢軸時代→ by カール・ヤスパース) "アジアの光"は、その時、あかあかと中インドに点ぜられたからであり、あるいは、 別の言い方をするならば、そのときそこに滾々(こんこん)として湧きいでた智慧と慈悲の泉は、 やがて多くの世紀にわたってアジアの人びとの心を潤すものとなって今日に及んでいるからである。 (【コメント】滾は訓読みで「たぎ・る」。シ(さんずい)に、衣の間「ハ / 口」) ゴータマ・ブッダ→●、後の仏教者たちによって「シャーキャムニ」(釈迦牟尼)すなわち 「シャーキャ(釈迦)族よりいでし聖者」とたたえられるその人が、 (【コメント】 中村元説 前463頃〜前383頃 → ゴロ「白身(しろみ)の鯖(さば)さ)」。 3年ずつさかのぼる宇井説(紀元前466年 - 紀元前386年 ) // 北伝仏教の『衆聖点記』による説は、上記の宇井説に100年さかのぼる紀元前566年 - 紀元前486年 // ) 家郷を立ちいでて 出家し、南の方マガダ→に至って、ついにかの菩提樹(ぽだいじゅ(↓)PO-)のもとにおいて正覚(しょうがく) →を 成就したのは、およそ西暦前第5世紀のなかばごろと推定される。 (【コメント】「ぽ」PO-; おやおや、奇異なふりがなですね。cf. 西照寺→(「仏教の歴史」)) それより、「大いなる死」 (大般涅槃(だいはつねはん))に至るまで45年、彼は智慧と慈悲の教えをひっさげて、たゆみない 伝道説法の生涯を続けた。その結果、同じ世紀の終わりごろまでには、大いなる法城が、 中インドの国々及び諸部族の間に不動に築かれていった。 (【コメント】地図(西照寺)→ ) マウリヤ王朝(BC317年頃 - BC180年頃)→の第3世アショーカ →(阿育、在位BC268〜232)王の時代に至って、ゴータマ・ブッダの 教えは、インドの全域にゆきわたり、さらに、その領域を越えて、遠く国外にまで伝播される機会を持つことを得た。 (【コメント】→ ゴロ「さ〜いいな(317)! 威張れ(180)」。 アショーカ は〜BC232 「カリンガを滅ぼした「罪に(232)」刻文建て。) (【コメント】→ インドの国旗-Wiki →には、アショーカ王のチャクラ(輪)。90°に6分割。すなわち1分割15°。) マウリヤ王朝は、「インドにおける最初の統一王朝」であった。その第1世チャンドラグプタ王 → (在位BC317〜298ごろ)のころ、その領域はすでに、北はヒマラヤ山系、東はベンガル湾、 西はヒンドゥ・クシュ山脈、そして南はヴィンディヤ山脈の南に及んでいたが、アショーカ王はさらに、 その南方カリンガ→等を討って、その領域をデカン高原にまで拡大した。 この王はもともと性格が狂暴で、人びとは彼を呼んでチャンダーショーカ(恐るべき阿育)と称したと 伝えられるが、カリンガの征服にあたって、そこに展開された惨状を見てから性格が一変し、 それが動機となって、智慧と慈悲の教えの熱心な信奉者となった。それ以来、この王が仏教者として なした多くの事業の中で、次の二つのことがもっとも注目される。 その第1は、いわゆる「アショーカの刻文」→、すなわち、仏教による施政方針を石柱もしくは磨崖に 刻んだものを領内の各地に建立させたことである。 第2は全インドにブッダの教法を弘布するとともに、 さらに、王はその領域を越えて、使節を四方の国々に遣わし、智慧と慈悲の教えの旨を伝えさせたことである。 なかでも、特に注目されることは、それらの使節のあるものは、遠くシリア、エジプト、キレネ、マケドニア、 エピルス→にまで派遣されたことであって、そのとき仏教は広く西方の世界に伝えられた。また、そのとき、 タムバパニ Tambapanni →すなわちセイロン(=スリランカ Sri Lanka →)に遣わされた 使節マヘンドラ Mahinda → は「うるわしきランカードヴィーパ Lankadeepa 【参考】→ (スリランカ島=楞伽島、参照; 楞伽経-Wiki→)にうるわしき教えを樹立する」ことに成功して、 いわゆる南方仏教→の基点をかの島にうち立てた。 2、大乗の興起 後代の仏教者はしばしば「仏教東漸(とうぜん)」という表現を用いる。ところが、紀元前の諸世紀においては、 仏教の顔は明らかに西に向けられていた。その顔が、やがて東に向けられ始めたのは、およそ紀元前後のころの ことであった。だが、そのことに語り及ぶまえに、我々はまず、仏教の中における大きな変化について語って おかなければならない。それはほかでもない、「大乗」→と称する「新しき波」が、いまや仏教の中に顕著な 存在として姿を現わしてきたことについてである。 その「新しき波」が、いつごろ、いかにして、何びとによって生まれいでたか、その始動のいきさつは、 だれも明確に語ることはできない。それについて我々が指摘し得ることは、わずかに、第一には、それは明らかに 進歩主義の比丘(びく)たちによって、いわゆる大衆部の思想的系譜の中に生まれたものに相違ないということであり、 第二には、紀元前の1・2世紀から紀元後の第1世紀ごろにかけて、いわゆる大乗経典なるもののうちの 重要なもののいくつかがすでに存在していたということである。そして、それらの大乗経典を背景として、 ナーガールジュナ(龍樹)→●のすぐれた思想的活動が展開されるに及んで、大乗仏教なるものの姿は、いまや あざやかに仏教史の舞台の前景に現われいずるに至ったのである。 ************************************************************** インド思想史略説→ 8.中観派---空観 ナーガールジュナ(龍樹)主著は『中論』 9.唯識派 4、5世紀のアサンガ(無着)、ヴァスバンドゥ(世親)の兄弟 吉村均→ ************************************************************** 長い仏教の歴史の中において、大乗仏教が果たした役割はまことに大きい。やがて説き至ろうとする中国の仏教ならびに 日本のそれのごときも、ほとんどその歴史のすべてを通して、まったく大乗仏教の影響のもとにあった。それも決して 不思議なことではあるまい。なんとなれば、そこには大衆の救済という新しい理想がうち出されており、その理想を 実践するものとして、菩薩→という新しい人間像が描き出されており、さらに、それらを支えるものとして、大乗の 思想家たちが造り営んだ形而上学あるいは心理学の領域における知的成果もまたすばらしいものであった。かくして、 それは、明らかにブッダ・ゴータマの教法の系譜につらなりながらも、他方、いくたの新しきものを智慧と慈悲の教えの 流れに注ぎ加えた。それによって仏教は、いよいよ、熱情にあふれたものとなり、エネルギーに富めるものとなり、 滔々(とうとう)たる大河のさまをなして、東方の国々を潤すこととなるのである。 3.西域(さいいき) 中国の人びとがはじめて仏教を知ったのは、西域(さいいき)を通してであった。したがって、インドから中国への仏教の 道を語るものは。まずシルク・ロードのことから語り始めなければならない。その道が、アジアの中央部の荒涼たる地域を つらぬいて、西洋と東洋とをつらねる貿易路として開かれたのは、紀元前2世紀の末ごろ、漢の武帝→(BC140-87)の 時代であった。そのころ漢の領土は、はるか西の方にまで広げられ、それに接する西方の国々、大宛→(Ferghana)、 康居→(Sogdiana)、大月氏→(Tukhara)、さらに安息(Parthia)→の諸国には、かつてアレクサンドロス大王→によって 吹き込まれた商業精神がまだ活発に生きていた。そして、それらの国々をつらねる古代貿易路においては、中国の絹が もっとも大きな役割を担う商品であった。それがシルク・ロードの名のいずるところであった。しかして紀元前後のころ から、仏教を中心として始められたインドと中国の間の文化接触もまた、まずこの貿易路によって行われた。かくして、 シルク・ロードはまた仏教の道であったということを得るのである。 4、中国 中国人の仏教受容の歴史は、まず経典の招来(しょうらい)とその翻訳の事業を主題としてつづられねばならない。 その最初のものは、古来から、後漢→(ごかん)の明帝(めいてい)→の永平年間(紀元58-76)迦葉摩騰(かしょうまとう)ら によってもたらされ訳出された『四十二章経』→であるとされているが、今日では、それは疑わしい伝説に すぎないとされている。 その確証されるものは、紀元148年ごろから171年ごろにわたり、洛陽(らくよう)において訳業に従事した 安世高→(あんせいこう)の仕事である。それ以来、北宋(960-1129)の時代に至るまで、中国の仏教経典翻訳の事業は、 およそ千年にわたって営み続けられた。 その初期においては、経典をもたらし、かつ、その翻訳の中心的役割を演じた人びとは、たいてい西域から きた僧たちであった。例えば、いまの安世高は安息国すなわちパルティアからきた人であり、第3世紀の ころ洛陽に来たって『無量寿経』を訳した康僧鎧(こうそうがい)は康居すなわちサマルカンド地方の人であったし、 あるいは、『正法華経』の訳者として知られる竺法護(じく ほうご)は月氏の出であって、第3世紀の後半から 第4世紀のはじめまで、洛陽または長安にあった。そして、第5世紀のはじめ亀茲(きじ)よりきたった 鳩摩羅什(くまらじゅ)に至って、中国の訳経は一つの頂点に達した。(世界史の窓→) そのころから、中国よりインドに至って梵語をまなび、法を求める人びと、すなわち、入竺求法僧の活動が 始まった。その先駆者は法顕(ほっけん、339-420)であって、彼は隆安3年(339)長安を出発し、15年を経て 帰国した。そのもっとも有名なものは玄奘(げんじょう、600-664)であって、彼は貞観元年(672)に出発し、 貞観19年(645)に帰国した。その間じつに19年に及んだ。さらに義浄(635-713)は、咸亨2年(671)海路によって インドに向かい、25年の後、同じく海路によって帰国した。 彼らは、自らインドに至って梵語をまなび、自ら経典を選んで持ち帰えり、かつ、帰国の後には、たいてい訳経の 中心的役割を演じた。ことに玄奘がしめした語学力は、群を抜くものがあって、彼の精力的な訳業によって 中国の経典翻訳の歴史はもう一つの頂点を迎えた。学者たちが、鳩摩羅什によって代表される旧来の翻訳を 「旧訳」(くやく)と称し、玄奘以後の新しいそれを「新訳」とよぶのは、その故をもってである。 そのようにして訳出された厖大な量にのぼる仏教経典をよりどころとして、彼らの営んだ思想的・宗教的営みもまた、 次第に中国化の傾向を強める。そこには、かの民族の資質や要求や自信が明らかに現われている。その初期のころ、 彼らが特に般若部の経典が語る「空」の形而上学に心を傾けたのもその現われであった。やがて彼らが、いわゆる 「小乗」を捨てて、もっぱら「大乗」に心を傾けるものとなったのも その現われであった。さらに、その傾向は、 天台宗においてようやく顕著となり、禅宗の出現に至ってきわまったということを得るであろう。 中国において天台宗が大成したのは、第6世紀の後半、その第3祖、天台大師こと智ギ→(ちぎ、538-597)に よってであった。彼は、中国の生んだ仏教思想家の中の代表的な頭脳であって、彼の頭脳が生んだ「五時八教」→の 教判は、その後の長きにわたって、中国ならびに日本の仏教に広い影響力をもった。 思うに、中国においては、諸経はその成立の順序にかかわりなく招来され、招来されるにしたがって翻訳された。 いまやその膨大な量にのぼる諸経を前にして、その成立と価値づけをいかに理解するか、その見解を示すことに よって仏教全体の理解の仕方を語り、かつ、自己の依って立つところを示すことが必要であった。それがいわゆる 教判もしくは教相判釈の課題であった。その意味において、教判とは、何よりもまず中国的な思想の営みであるが、 その中でも、智ギの教判はもっとも整然たるものであり、したがってまた、見事に説得力をもっていたのである。 だが、近代の仏教研究の出現とともに、その支配的影響はついに終わりをつげた。(智ギ (ギ=[山 / 豆 頁])) 中国仏教の歴史の中において、その「最後に至れるもの」は禅宗であった。その初祖とされるものは、外国の沙門、 菩提達磨→(ぼだいだるま)(-528)であるが、彼によってまかれた種が、中国仏教の精華として大いなる花を開いたのは、 第六祖、慧能(えのう) (638-713)以後のことであって、第八世紀以後、相ついで人材を輩出し、数世紀にわたる 禅の隆盛を招来した。 彼らの所懐を問えば、「仏祖正伝(ぶっそしょうでん)」といい、また「教外別伝(きょうげべつでん)」と語る。 しかるに、中国にあっては、「教」とは、さしあたり、経にほかならない。その故にこそ、中国人は、経の招来と翻訳に 努力を傾けて、すでに幾世紀にも及ぶ。しかるに、いま彼らはそれらの功をほかにして、別伝ありとなし、ひたすらに 対座して、仏祖の正伝するところとなす。その不思議な言説の機微を尋ね至ってみれば、そこには、中国人の資質に 深く根を下ろした仏教の新しい考え方があって、それを支えていることが知られる。 それはもはや中国人の仏教以外の何ものでもなかった。しかも、ゴータマ・ブッダの教えは、その新しき流れを とり加え、ますます滔々(とうとう)たる大河となって、東方の国々を潤し来ったのである。 5、日本 日本仏教の歴史は第6世紀に始まる。紀元538年、欽明天皇→の朝廷に、百済の聖明王が使臣をもって 仏像・経巻を献じたのが、この国に仏教の伝来した始まりである。それ以来、この国の仏教の歴史は、 すでに千四百年を越える。その長い歴史の中に、わたしどもは、三つの焦点を結んで考えてみることができる。 その第1の焦点は、第7・8世紀の仏教の上に結ばれる。それを物件をもっていえば、法隆寺→の建立(607)より 東大寺→の建立(大仏開眼会(かいげんえ)は752)に至る時代である。その時代を回顧するにあたって、 思い忘れてならないことは、かの時代のアジア全体にわたって、異常な高まりをしめしていた文化の潮(うしお)のことである。 西の方の文明が深い暗黒の中に閉じこめられていたそれらの世紀にあって、東の方の文明は、目を見張るような活発にして雄大な 動きを繰り広げていた。中国でも、西域でも、インドでも、南海の国々でも、知的、宗教的、そして芸術的な活動が力強く営まれていた。 仏教がそれらの動きを互に結びつけて、広大なヒューマニズムの潮(うしお)が東方の世界を洗っていた。そして、 あの絢欄(けんらん)たる法隆寺や雄大なる東大寺の建立と、それらをめぐる多彩な宗教的ならびに芸術的活動など、 それらの世紀の新しい日本文化の動きは、すべて、かの荒漠こうばくたるアジア全域にわたる文化の潮の、 最東端におけるいぶきであったと知られる。 長い間、なお未開の状態にあったこの国の民族が、いま大いなる文化の潮をあびて、ぱっと一時に文化の花を開く それがそれらの世紀におけるこの国の人びとのめぐりあわせであった。そして、その国際的な文化の主たる担い手が 仏教にほかならなかったのである。したがって、その時代の寺院は国際的な明るい文化の中心であった。僧侶は 新しい知識のリーダーであった。経典は優れた思想の乗物であった。そこには、一つの宗教というよりも、 ずっと広汎な大いなる文化そのものがあった。それがかの世紀における初伝の仏教の真相であった。 やがて第9世紀に入ると、最澄→(767-822)・空海→(774-835)という二人の偉大なる 仏教者が現れ、いわゆる平安仏教-Wiki→とよばれる、初めての日本仏教とでもいうべき宗派を 創設するのである。ややもすると貴族たちの暇潰し(ひまつぶし)に流れがちになりつつあった仏教を、 本来の修行という立場でとらえ、それまでの都会中心の仏教を、山の中に持ち込んで、 そこに修行の根本道場を確立した。その後300年余、この二人の流れである天台と真言とが、 主に朝廷や貴族を中心として栄えたのである。 その第2の焦点は、第12〜13世紀の仏教の上に結ばれる。そこには、法然(1133-1212)、 親鸞(1173-1262)、道元(1200-1253)、日蓮(1222-1282)など、この国の生んだすぐれた 仏教者たちがあった。今日においても、わたしどもは、この国の仏教について語ろうとすれば、 これらの人びとの名をほかにしては語ることを得ない。では、何のゆえをもって、それらの 世紀のみが、かくもすぐれた仏教者たちを輩出させたのであろうか。それは1つの大いなる 共通の課題が彼らの前にあったからである。その共通の課題とは何か。それは仏教の日本的受容で あったということをいい得るであろう。 かくいえば、あるいは問う者があるであろう。仏教はすでにそのときよりはるか以前に伝来して いたのではないかと。歴史的事実はそのとおりである。だが、それをこの国の人びとが、充分に 消化し、変容して、まったく自己のものとするーそのような文化受容の仕事は、たいてい数百年の 努力を必要とするのである。つまり、第7・第8世紀に始められた仏教受容の努力が、ようやく 春来って、万花一時に咲ききそうー それが第12・第13世紀における一群の仏教者たちの仕事であった。 それ以後の日本仏教は、それらの仏教者たちによって与えられた基盤の上に、その余栄を 保って今日に至った。つまり、かの世紀に一群のすぐれた仏教者たちを輩出して以後は、 日本仏教の歴史には、もはや輝かしい陽(ひ)は輝かなかった。だが、それ以後の日本仏教にも、 もう一つ注目されるべきことがあるように思われる。それは近代の仏教学における原始仏教の 研究の成果である。 この国の仏教は、その初伝このかた、中国の影響のもとに、ほとんどまったく大乗の仏教で あった。ことに第12〜13世紀のすぐれた仏教者たちの輩出以後は、宗祖たちを中心とする大乗 の教えがその主流をなし今日に至る。そのようなこの国の仏教の歴史の中に、原始仏教の研究が 起こってきたのは、およそ明治のなかば以後のことに属する。それによって、宗教のほかに教祖の あることを忘れていた人々の前に、ブッダ・ゴータマの姿があざやかに再現され、大乗の教えの ほかは顧(かえり)みなかった人びとの前に、整然たるブッダの教法が明らかにされた。それはなお 学問の領域にとどまり、新しい宗教的熱情をよび起こすものとはなっていないけれども、少なくとも、 この国の人びとの持つ仏教の知識は、大きく変化しつつある。 わたしどもは、そっと、そこにスポットを当てて第3の焦点とする。 (以上)

「仏教聖典流伝史